फ्लोरीकल्चर क्या है? पुंकेसर की संरचना का वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाइये।

(Raj. Board 2022)

पुष्प प्राप्त करने के लिए पुष्पी पादयों को कृषि के द्वारा उगाया जाता है इसे ही पुष्प कृषि या फ्लोरीकल्चर कहा जाता है।

पुंकेसर की संरचना-

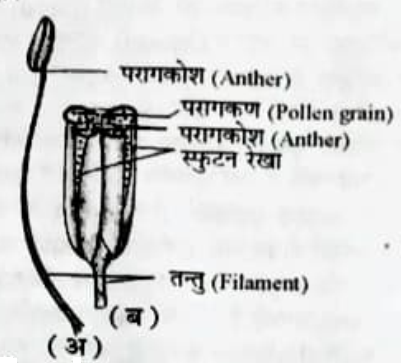

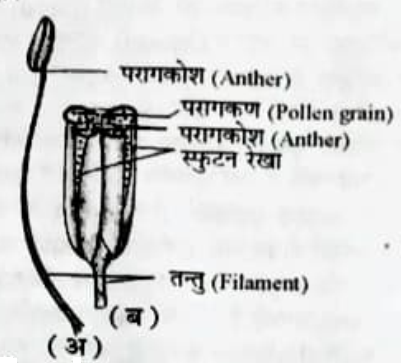

पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। प्रत्येक पुकेंसर में दो भाग होते है- पुतन्तु तथा परागकोश।

चित्रः (अ) पुंकेसर के भाग (ब) परागकोश की त्रिविमीय काट

पुतन्तु (Filament) - यह लम्बी धागेनुमा तथा बन्ध्य संरचना होती है।

परागकोश (Anther) - यह शीर्ष पर पायी जाने वाली जननक्षम, घुण्डीनुमा संरचनां होती है।

परागकोश की संरचना (Structure of Anther)

परागकोश मे दो पालियाँ होती हैं, जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों (द्विकोष्ठी) में विभेदित होती है, जिन्हे परागधानी या लघुबीजाणुधानी (Microsporangium) कहते है। इस प्रकार एक परागकोश में चार लघुबीजाणुधानी पायी जाती है।

माल्वेसी कुल के पादपों (कपास, भिण्डी) में एक पाली ही पायी है ऐसे परागकोश को एककोष्ठीय कहते है तथा इनमें केवल दो लधुबीजाणुधानी ही पायी जाती है।

लघुबीजाणुधानी की संरचना (Structure of microsporangium)

लघुबीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती है। अनुप्रस्थ काट में लघुबीजाणुधानी वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं- परागधानी भित्ति और बीजाणुजनन ऊतक ।

1. परागधानी भित्ति (Microsporangial Wall) -

यह अधःस्तरी (Hypodermal) भित्ति होती है। इसमें 4 परतें होती हैं।

(i) बाह्यत्वचा (Epidermis) - यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है।

(ii) अन्तस्थीसियम (Endothecium) - यह बाह्यत्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। यह प्रायः एक स्तरीय होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज (Cellulose) की रेशेदार पट्टियाँ पायी जाती है। अन्तस्थीसियम की कोशिकाएँ आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण परोगकोश के स्फुटन में मदद कर परागकणों को मुक्त करती है।

(iii) मध्य स्तर (Middle Layer) - ये 1-3 परतों की पतली भित्तिवाली कोशिकाओं की बनी होती है। ये प्रत्येक परागधानी में अन्तस्थीसियम के नीचे पायी जाती है। मध्यस्तर की कोशिकायें प्रायः नष्ट होकर बीजाणुजनन ऊतकों (Sporo- genesis Tissues) का पोषण करती हैं।

(iv) टेपिटम (Tepetum) - यह परागधानी की आन्तरिक एवं विशिष्ट परत होती है। इसकी कोशिकायें बड़ी, लम्बी, बहुकेन्द्रीय एवं अंतःसूत्री विभाजन (Endomitosis) तथा अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। टेपीटम दो तरह की होती है।

(a) अमीबाभ (Amoeboid) - इसमें टेपिटम की कोशिकायें बड़ी होकर एवं एक-दूसरे से जुड़कर पेरीप्लाज्मोडिम (Periplasmodium) का निर्माण करती हैं। ये कोशिकायें अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मातृ कोशिकाओं के बीच जाकर उन्हें पोषण व अन्य पदार्थ प्रदान करती है। जैसे- टाइफा।

(b) स्रावी या ग्रथिल (Secretory or Glandular) - इसमें टेपिटम की कोशिकायें अपनी भित्तिय अवस्था में बनी रहती है। ये पोषण को स्रावित करके बीजाणुजनन कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। जैसे- द्विबीजपत्री पादप।

टेपिटम के कार्य (Functions of Tapetum) - (i) ये बीजाणुजनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। (ii) लघुबीजाणुओं को कैलोज (Callose) के बन्धन से मुक्त करने के लिये कैलोज विकर (Callase Enzyme) प्रदान करते हैं (iii) यह हारर्मोन्स भी स्रावित करती हैं जैसे-IAA हार्मोन्स (iv) टेपिटम की कोशिकाओं से यूबिस कणों (Ubisch Granules) का स्राव होता है जिनमें स्पोरोपोलेनिन (Sporopol. lenin) होती है। इससे परागकणों की बाह्यचोल (Exine) का निर्माण होता है। (v) परागकणों मे यह पोलेनकिट (Pollenkit) आवरण का निर्माण करती है।

2. बीजाणुजनन कोशिकायें (Sporogenous cells) -

परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनन कोशिकायें कहते है। ये कोशिकाएँ बाद में पराग मातृ कोशिका का कार्य करती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके चार लघुबीजाणु बनाती है। इस प्रक्रिया को लघुबीजाणुजनन कहते हैं।

पुंकेसर की संरचना-

पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। प्रत्येक पुकेंसर में दो भाग होते है- पुतन्तु तथा परागकोश।

चित्रः (अ) पुंकेसर के भाग (ब) परागकोश की त्रिविमीय काट

पुतन्तु (Filament) - यह लम्बी धागेनुमा तथा बन्ध्य संरचना होती है।

परागकोश (Anther) - यह शीर्ष पर पायी जाने वाली जननक्षम, घुण्डीनुमा संरचनां होती है।

परागकोश की संरचना (Structure of Anther)

परागकोश मे दो पालियाँ होती हैं, जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों (द्विकोष्ठी) में विभेदित होती है, जिन्हे परागधानी या लघुबीजाणुधानी (Microsporangium) कहते है। इस प्रकार एक परागकोश में चार लघुबीजाणुधानी पायी जाती है।

माल्वेसी कुल के पादपों (कपास, भिण्डी) में एक पाली ही पायी है ऐसे परागकोश को एककोष्ठीय कहते है तथा इनमें केवल दो लधुबीजाणुधानी ही पायी जाती है।

लघुबीजाणुधानी की संरचना (Structure of microsporangium)

लघुबीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती है। अनुप्रस्थ काट में लघुबीजाणुधानी वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं- परागधानी भित्ति और बीजाणुजनन ऊतक ।

1. परागधानी भित्ति (Microsporangial Wall) -

यह अधःस्तरी (Hypodermal) भित्ति होती है। इसमें 4 परतें होती हैं।

(i) बाह्यत्वचा (Epidermis) - यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है।

(ii) अन्तस्थीसियम (Endothecium) - यह बाह्यत्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। यह प्रायः एक स्तरीय होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज (Cellulose) की रेशेदार पट्टियाँ पायी जाती है। अन्तस्थीसियम की कोशिकाएँ आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण परोगकोश के स्फुटन में मदद कर परागकणों को मुक्त करती है।

(iii) मध्य स्तर (Middle Layer) - ये 1-3 परतों की पतली भित्तिवाली कोशिकाओं की बनी होती है। ये प्रत्येक परागधानी में अन्तस्थीसियम के नीचे पायी जाती है। मध्यस्तर की कोशिकायें प्रायः नष्ट होकर बीजाणुजनन ऊतकों (Sporo- genesis Tissues) का पोषण करती हैं।

(iv) टेपिटम (Tepetum) - यह परागधानी की आन्तरिक एवं विशिष्ट परत होती है। इसकी कोशिकायें बड़ी, लम्बी, बहुकेन्द्रीय एवं अंतःसूत्री विभाजन (Endomitosis) तथा अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। टेपीटम दो तरह की होती है।

(a) अमीबाभ (Amoeboid) - इसमें टेपिटम की कोशिकायें बड़ी होकर एवं एक-दूसरे से जुड़कर पेरीप्लाज्मोडिम (Periplasmodium) का निर्माण करती हैं। ये कोशिकायें अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मातृ कोशिकाओं के बीच जाकर उन्हें पोषण व अन्य पदार्थ प्रदान करती है। जैसे- टाइफा।

(b) स्रावी या ग्रथिल (Secretory or Glandular) - इसमें टेपिटम की कोशिकायें अपनी भित्तिय अवस्था में बनी रहती है। ये पोषण को स्रावित करके बीजाणुजनन कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। जैसे- द्विबीजपत्री पादप।

टेपिटम के कार्य (Functions of Tapetum) - (i) ये बीजाणुजनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। (ii) लघुबीजाणुओं को कैलोज (Callose) के बन्धन से मुक्त करने के लिये कैलोज विकर (Callase Enzyme) प्रदान करते हैं (iii) यह हारर्मोन्स भी स्रावित करती हैं जैसे-IAA हार्मोन्स (iv) टेपिटम की कोशिकाओं से यूबिस कणों (Ubisch Granules) का स्राव होता है जिनमें स्पोरोपोलेनिन (Sporopol. lenin) होती है। इससे परागकणों की बाह्यचोल (Exine) का निर्माण होता है। (v) परागकणों मे यह पोलेनकिट (Pollenkit) आवरण का निर्माण करती है।

2. बीजाणुजनन कोशिकायें (Sporogenous cells) -

परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनन कोशिकायें कहते है। ये कोशिकाएँ बाद में पराग मातृ कोशिका का कार्य करती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके चार लघुबीजाणु बनाती है। इस प्रक्रिया को लघुबीजाणुजनन कहते हैं।

Download our appand get started for free

Experience the future of education. Simply download our apps or reach out to us for more information. Let's shape the future of learning together!No signup needed.*

Similar Questions

- 1View Solutionएक पराग मातृ कोशिका किस प्रकार परागकण में परिवर्तित होती है ? अवस्थाओं का सचित्र प्रदर्शन कीजिए।###आवृत्त बीजियों में सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका से एक 3-कोशिका परागकण बनने में होने वाली घटनाओं का क्रमवत् वर्णन कीजिए।

- 2View Solutionपरागनली का बीजाण्ड में प्रवेश करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। किसी एक विधि का नामांकित चित्र बनाइये।

- 3View Solutionबीजाण्ड संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

- 4View Solutionस्वयुग्मन, सजातपुष्पी परागण व परनिषेचन में विभेद कीजिये।

- 5View Solution(a) द्विबीजपत्री पादपों में संलयन के पश्चात् भ्रूण विकास को समझाइए।

(b) भ्रूण के विकास से भ्रूणपोष विकास अग्रतम है, समझाइए। - 6View Solutionनिम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए -

(A) लघुबीजाणु जनन,(B) नर युग्मकोद्भिद का विकास - 7View Solutionबीजों के निर्माण के लिए निषेचन आवश्यक है लेकिन कुछ आवृत्तवीजी बीजों का विकास बिना निषेचन के होता है ?

(i) आवृत्तबीजी का एक उदारण दीजिए जो बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करता है। प्रक्रिया का नाम लिखिए।

(ii) उन दो विधियों को समझाइये जिनके द्वारा बिना निषेचन के बीजों का का वि विकास होता है। - 8View Solutionपराग-स्त्रीकेसर संकर्षण (पारस्परिक क्रिया) को विस्तार से समझाइये।

- 9View Solutionदोहरा निषेचन को समझाइए ।

- 10View Solutionपरागण किसे कहते है ? मक्का एवं वेलिसनेरिया में परागण की क्रिया का संक्षिप्त विवरण किजिए।